关键词:耕地系统、质量、资源;"三生"

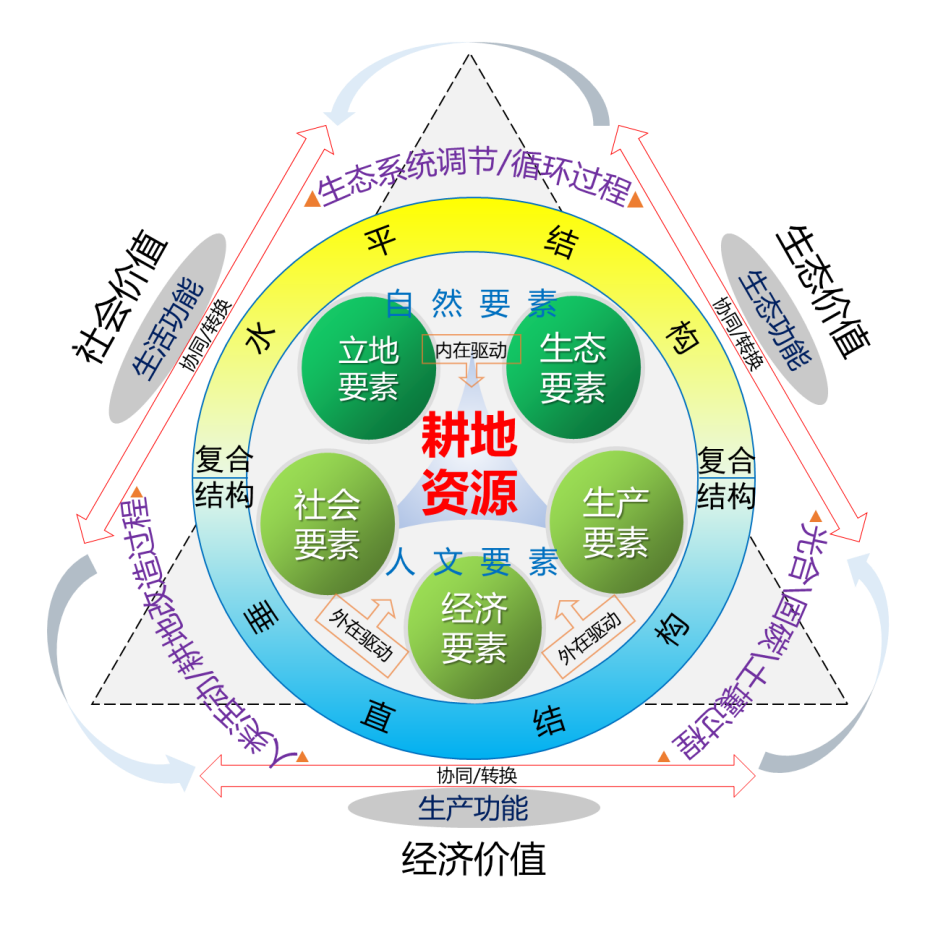

耕地是人类改造和利用地表而形成的最古老和最广泛的人地系统,耕地质量是耕地系统诸要素耦合状态的表达,耕地资源是在一定时间、技术和经济条件下耕地开发利用价值的体现。本文厘清了耕地系统、耕地质量、耕地资源认知内涵与演进过程,解析了耕地资源的“自然-人文”构成要素与耦合关系、“水平-垂直”结构特征与形成机理、“生产-生态-生活”功能协同与转换关系、“物质-能量-信息”交换过程与响应机制,以及“经济-生态-社会”服务价值与演变规律,构建了“二维要素-三重功能-多元价值”的耕地资源认知系统,提出了系统认知耕地资源的新思路,解构了耕地资源内部机制与外部价值,以期为耕地保护与质量提升及自然资源资产“两统一”管理提供理论依据,推动高质量跨越式发展的耕地保护与资源利用新格局构建。

(一)耕地系统

耕地是用于种植农作物并经常进行耕耘的土地。耕地系统是以耕地为主体的自然生态系统和以人类活动为主体的社会经济系统在特定区域内通过协同和拮抗作用而形成的复合系统。目前,学者们对耕地系统的认知基于系统论思想,结合可持续发展理论、生态学理论等做了许多研究工作(图1)。系统论的整体性思想对可持续发展的理论探究和实践活动都具有指导意义,耕地系统经历了从简单到复杂、从无序到有序的复杂演化发展过程,各种自然、人文要素及其耦合关系影响着系统的发展。但是,由于耕地系统涉及因素众多,现有研究没有对耕地系统进行全面的探讨:尚未探究影响耕地系统结构功能及其运行规律的主控因素及其作用机理,而且对于耕地系统功能与价值之间相互作用关系考虑不足。

图一.耕地保护的初步认知

耕地系统是一个具有自组织特征的系统,有一定的自我调节和自我恢复的能力,同时,耕地系统还是一个自然-人文的复合系统,在自然与人类的共同作用下,系统内部不断进行着物质循环、能量流动和信息传递等,因此,耕地系统并不是固定在一种状态上永久不变,具有从培育、提升、维系、退化、转变的全生命周期的发展过程,在每个阶段中又保持一种波动式的自平衡状态。

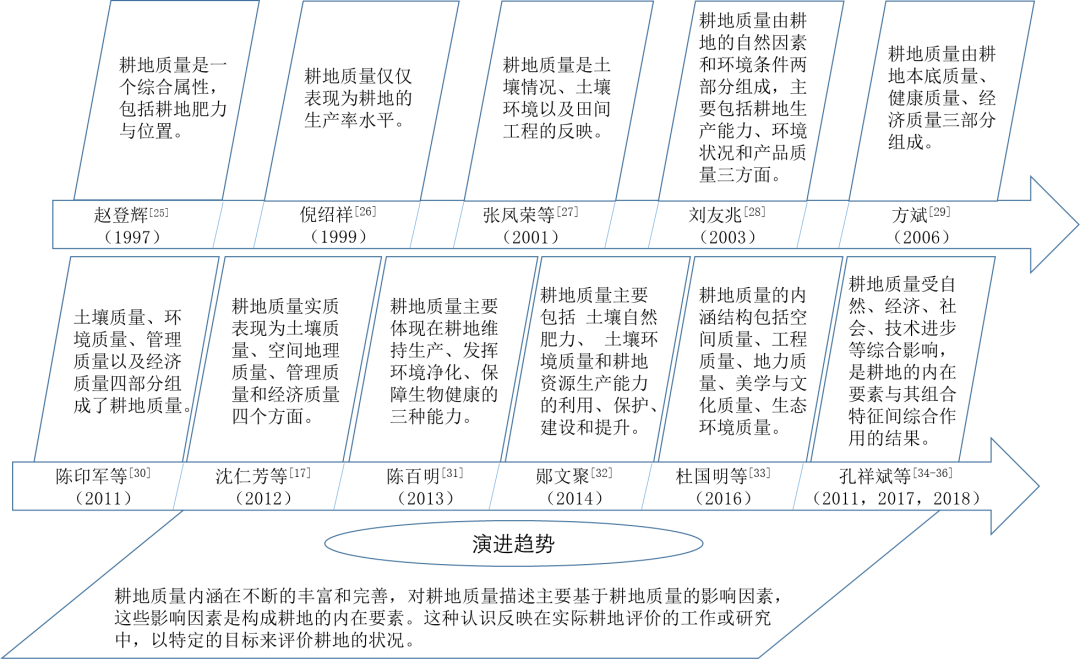

耕地质量通常是指耕地的状况与条件,随着研究深入,耕地质量认识逐渐深化,其内涵也在不断演化。到目前为止,国内外不同学者及政府管理部门对耕地质量持有不同的见解,尚未形成统一的认识[。国外对耕地质量的关注集中在农业土地利用下的 “Soil quality”(土壤质量)或“Land quality”(土地质量),是可获得的农业土地或土壤的利用潜力:土壤质量一般是指土壤在生态系统中,或在土地利用内部发挥作用的能力,主要包括能够维持作物正常生产的能力、环境质量、以及促进动植物能够健康成长的能力;土地质量一般指土地的状况或条件, 包括与人类需求相关的水、土壤、生物特性等。土地质量比土壤质量应用更广泛,其结合了土壤、水、气候、地形和植被的特征来评估土地利用潜力。

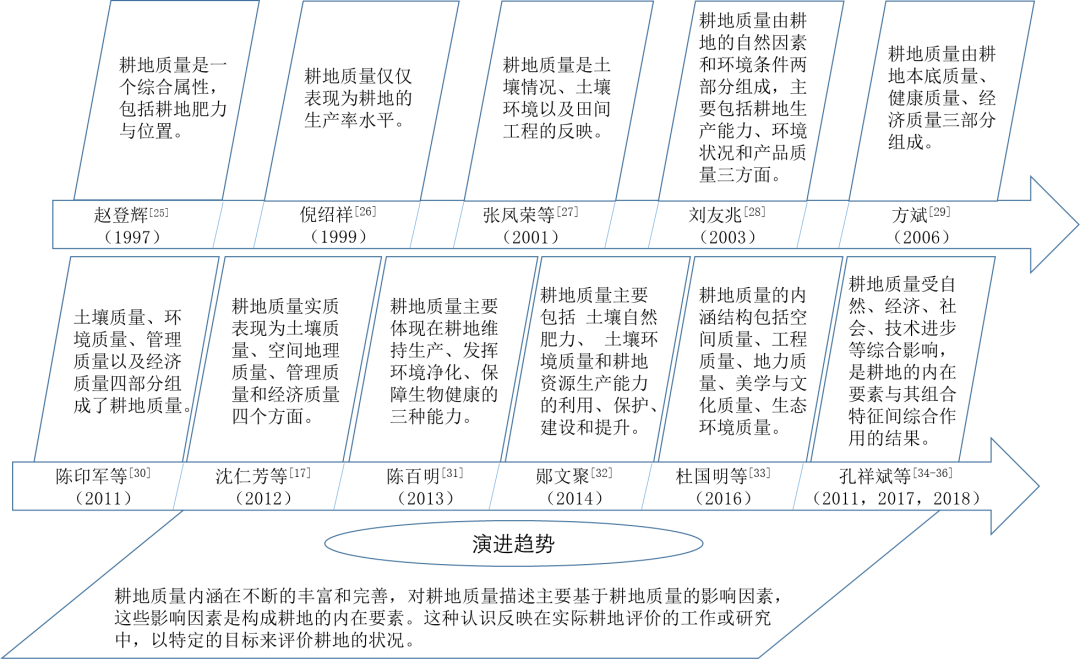

我国学者从人类对耕地的实际需求出发对耕地质量进行了详细阐述。耕地质量认知的研究可分为四个阶段(图2):①以耕地适宜性为主的认知、②以耕地生产力为主的认知、③以耕地可持续利用为主的认知、④以耕地多功能生态服务为主的综合认知。以目前的认知水平来看,耕地质量是受到立地、生态、生产、社会、经济等要素的综合影响。构成要素的综合性以及耕地利用的多样性赋予了耕地自然、经济、社会等多重属性,这使得综合多重属性的耕地质量观的形成是耕地利用历史发展和人们思想认识演变的必然结果。

图二.耕地质量认知过程

耕地资源是农业生产最基本的物质条件,它在数量和质量上的变化必将影响到粮食生产的波动,从而影响到粮食有效供给及粮食安全水平。耕地资源是一种公众资源,也是最主要的自然资源,具有多重价值属性,人类对耕地的需求呈现多样性、层次性、区域性特点,耕地的价值随着需求主体的变化而变化。耕地资源的认识过程(图3),早期关注的焦点在耕地资源的生产能力产生的经济价值上;之后耕地的数量保护及质量提升成为研究热点;当前朝着综合考虑耕地资源的经济、生产、社会及生态等价值的方向发展。

图三.耕地资源认知过程

前人在耕地资源相关的领域开展了认知研究,例如孔祥斌等[34]基于“要素-过程-功能”对耕地质量进行认知,分析了耕地资源综合体的组成要素与二维方向的耕地过程,提出针对多功能的耕地质量认知。傅伯杰等基于“格局-过程-服务”系统认知土地资源,根据生态系统的格局过程耦合理论,通过多尺度研究识别土地资源的“格局-过程-服务”级联关系。但多数研究没有将耕地作为一种特殊的资源,从耕地系统构成、质量差异、资源利用的角度系统认知。 本文从系统角度梳理了耕地资源的构成要素及其耦合关系、结构特征与功能转换、过程机制与价值规律,构建了“要素-功能-价值”系统认知框架,以期深化耕地资源认知理论,支撑耕地保护与质量提升及自然资源资产“两统一”管理,推动耕地保护与资源利用新格局构建。

耕地资源“自然-人文”二维要素是耕地资源的基础,可分为立地、生态、生产、经济、社会五种类型。耕地资源通过各种要素间的耦合作用形成不同结构过程,从而体现不同的功能服务。立地要素是耕地资源的“底”,是构成耕地的自然环境,包括土壤、地形地貌、气候、水文以及生物等要素。生态要素是耕地资源作为一类生态系统所包含的耕地景观以及环境要素,包括耕地的景观格局、景观类型、土壤环境、水体环境、大气环境等。生产要素是耕地资源相关的生产资料,包括生产者的认知水平、生产管理的技术措施等要素。经济要素是人类对耕地的投入产出情况,包括耕地资源的农业投入、机械化水平、耕地产出等。社会要素是人类社会化活动对耕地资源产生的影响,包括人口总量、城镇化、政策、文化等。在耕地资源系统中各要素不是孤立存在和发展的,要素之间存在一定耦合关系,例如,立地要素中“自然环境本底”与经济要素中“投入-产出”存在耦合效应。这些要素成比例、分层次的构成有秩序的耕地资源结构,是耕地资源保持整体性、具有一定功能的内在根据。

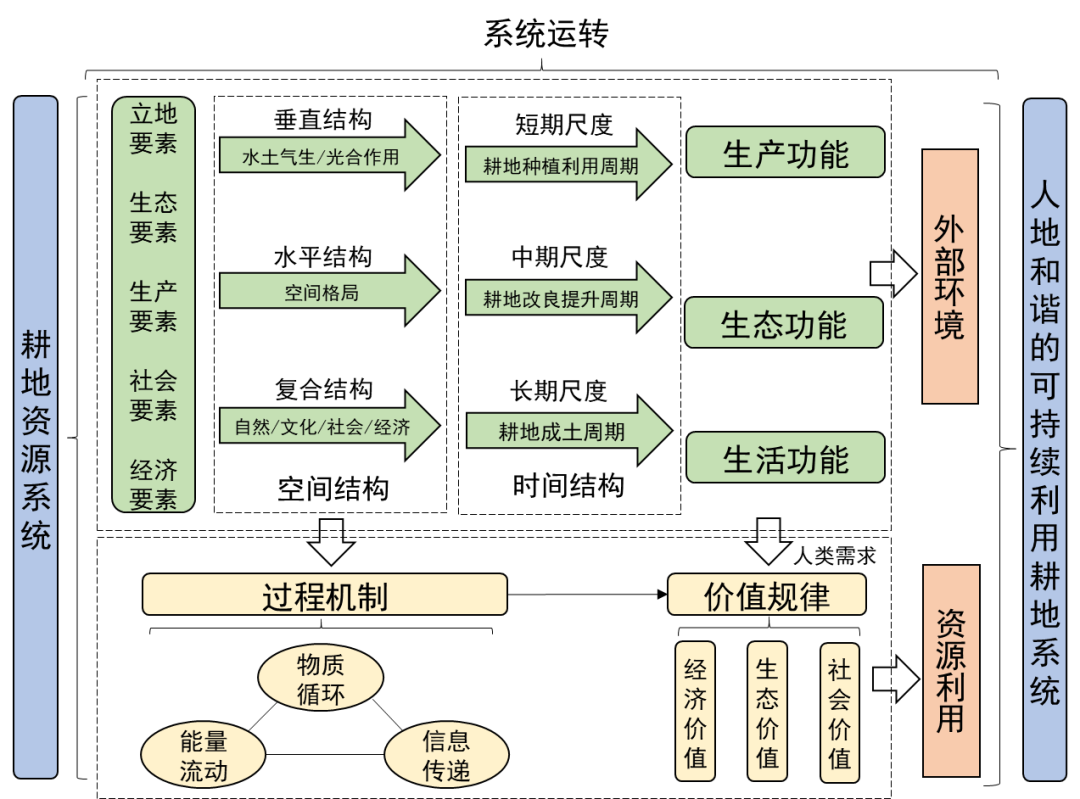

耕地资源拥有时间和空间的层次结构特征,空间上体现为母质-土壤-作物的垂直结构和耕地空间分布格局的水平结构,以及自然、文化、社会、经济等与耕地资源交互的复合结构。时间上又分为短期、中期和长期尺度:在短期尺度上体现为在不同生产季的耕地种植利用周期;中期尺度上体现为在一定年限内耕地改良提升周期;长期尺度上体现为长时间内耕地耕作成土周期。耕地资源的功能由耕地资源的要素和结构综合体现,根据人类对耕地需求的不同,耕地的功能也不同,人类对耕地有多少种需求,就有多少种耕地功能与之相对应。耕地资源功能主要表现为生产功能、生态功能、生活功能。生产功能是耕地的基础功能,是其生产粮食的内在潜力,是能够直接满足人类生存和发展物质需求的功能。生态功能是耕地资源作为一种生态系统存在,进而维持人类生态环境稳定的功能,是耕地资源内部以及与外部自然环境进行物质、能量、信息的交换作用产生的功能。生活功能是耕地资源在维持社会稳定方面的能力,包括保障国家在粮食安全方面的社会稳定以及保障农村地区在农民就业、生产及发展方面的社会稳定、人类的生存环境所拥有的文化体现,是社会经济发展到一定水平而产生的耕地附加功能。耕地资源“三生”功能并不完全趋向于协同关系,当耕地资源构成要素与层次结构发生变化时,也会导致其不同功能间的转换。

价值的本质是在交换现象的背后决定交换比例的共同性质或者属性,耕地资源作为一种自然、生态、经济多重复合系统,发挥着为人类提供多重服务的功能,在不同功能所传输的物质和能量流交换产生价值。而在实质意义上,使用价值实际上是表示物为人而存在的价值,这就表明耕地资源价值就是耕地资源功能实现人类需求的关系。耕地资源的多功能性是其构成要素及其耦合关系与层次结构特征综合作用的体现,包括供给、调节、文化以及支撑服务,是满足耕地资源价值的重要保障。耕地资源价值可以细分为经济价值、生态价值、社会价值、文化价值、认识价值、道德价值以及审美价值等,但在耕地资源系统要素-功能-价值的运转关系框架下,笔者认为耕地资源价值主要包括经济价值、生态价值、社会价值。耕地资源在自然-人文要素耦合关系与物理、化学、生物等多重驱动力作用下产生物质循环、能量流动及信息传递的过程,反映的是耕地资源内部响应机制与外部价值演变规律。

1、耕地资源系统运转

耕地资源是一个耗散结构的开放系统,是外界物质与能量不断汇入的非平衡条件下的有序系统,有一定的恢复力和抵抗力。耕地资源系统内部是要素-功能-价值关系有序运转,其与外部环境的相互联系和作用通过耕地功能来体现(图4)。耕地资源系统通过能量、物质的输入输出而产生一系列的耕地过程,其需要持续的输入以得到稳定的输出,这些耕地过程形成了一个有序的、稳定的结构使得耕地资源系统正常运转。生产功能可以满足农作物的生长需求,是耕地资源最主要的功能,耕地资源系统的要素基本都参与其中,通过系统空间垂直结构的水、土、气、生及光合作用过程来实现,主要包括太阳辐射、人为投入品等在内的外部能量输入,以及农产品的输出过程。生态功能是耕地资源系统与外部环境的调节、缓冲等作用,主要由本底要素和生态要素构成的水平结构,反映的是耕地系统空间格局。生活功能主要是以复合结构体现耕地资源系统的自然、文化、社会、经济等价值,其主要是与外部环境形成输入输出产品和服务的过程。耕地资源系统的立地、生态、生产、社会、经济要素在不同空间、时间结构下,通过物质循环、能量流动、信息传递的过程,表现出涵盖耕地资源三重功能和多元价值规律,进一步满足人类资源利用的外在需求,最终形成人地和谐的可持续利用耕地资源系统。

图四.耕地资源系统运转

2、耕地资源要素-功能-价值认知系统

要素是构成耕地资源系统的存在并维持其运动的必要的最小单位,要素之间存在相互作用与联系。过程是事物或现象产生和发展的动态特征,对结构的形成起决定性作用,要素和过程互相耦合驱动着耕地资源系统的整体动态,并呈现出某种耕地资源功能特征。通过这些过程机制输送物质流、能量流以及信息流来体现耕地资源系统的内部联系,从而表现出耕地资源的不同功能。耕地资源系统功能是耕地资源提供产品与服务的能力,要素组合和结构状况决定了功能属性和功能强度,是耕地资源系统与外部环境相互联系和相互作用中表现出来的性质、能力和功效。耕地资源系统功能将耕地资源生产与利用相关活动联系起来,分为“生产、生态、生活”三大类功能。价值是衡量耕地资源生产、生活和生态功能的重要标准和依据,耕地资源价值的构成主要包括经济价值、社会价值和生态价值。耕地资源价值演变规律受耕地资源系统内部构成要素及其耦合关系、结构特征与功能转换等多种因素共同影响,同时表现出时间上周期性扰动和空间分布不均衡等特点。本文构建了耕地资源“二维要素-三重功能-多元价值”认知系统,如图5所示。