文 | 臧俊梅

(华南理工大学公共管理学院)

1► 引 言

党的十八届三中全会提出,建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境。要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度,划定生态保护红线,实行资源有偿使用制度和生态补偿制度。十九大也强调,严格保护耕地,扩大轮作休耕试点,健全耕地草原森林河流湖泊休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中强调“完善市场化多元化生态补偿,鼓励各类社会资本参与生态保护修复”。毫无疑问,生态补偿是推动生态文明建设的重要举措。作为粮食生产的根基,耕地与人类活动的紧密交织导致其生态系统具有不稳定性与脆弱性,而耕地生态补偿的实施与应用对于保护耕地生态系统、保障粮食安全具有重要作用。在学术层面,学者们多年来聚集美国、加拿大、日本等为代表的西方发达国家在耕地生态保护补偿方面进行了相关借鉴。在管理层面,近些年国内不少省份已经在政策和实践上进行了大胆尝试和创新。本文主要总结国内在耕地生态保护补偿方面的学术研究成果及实践有益经验,并对我国耕地生态保护补偿的未来走向进行了分析和展望。

2► 耕地生态保护补偿的研究概况

由于目前国内耕地生态补偿主题相关文章数量仍不多,为确保研究数据的全面性和可靠性,本文将CNKI数据库作为数据来源,使用高级检索,将期刊论文的来源类型设为CSCD、核心期刊及CSSCI,采用“耕地生态补偿”相关主题及关键词检索方法,并对流域、湿地生态补偿等不相关主题文章进行剔除,最终确定有效样本134篇。

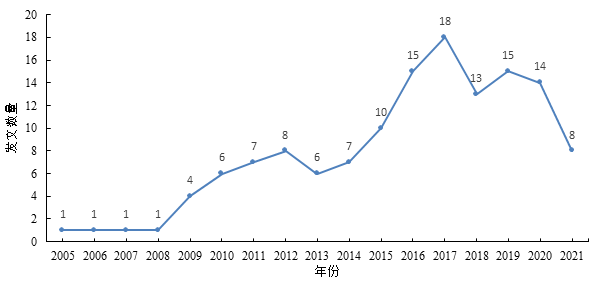

图 | 耕地生态补偿研究文献数量的年度变化趋势图

国内关于耕地生态补偿研究的文献总体呈波动增长的趋势。关于耕地生态补偿的高频被引文献主要集中在耕地生态补偿的法律基础、经验借鉴、补偿标准及机制研究等方面;除“生态补偿”、“农田生态补偿”“耕地”等主题词外,“生态补偿标准”、“生态服务价值”、“意愿调查法”等关键词节点最大。发表时间集中在2005-2021年。就样本文献的研究类别来看,针对耕地生态补偿社会科学研究占绝大部分,主要以基础理论研究、法理研究、社会调查、政策建议为主;自然科学研究也大量存在,以补偿额度测算为主。

3► 耕地生态保护补偿的国内政策演进

从时间上看,耕地生态补偿研究热点涌现特征与文献数量的年度变化趋势划分具有一致性。

2005⁓2012年是国内耕地生态补偿理论探索阶段。其中,“补偿标准”“补偿机制”“生态足迹”等是主要热点。在这一阶段,我国工业化、城镇化速度不断加快,耕地保护和经济发展的矛盾开始显现,国家对于耕地保护及其补偿机制建立的重视程度不断提高。2006年中央1号文件提出在全国范围内全面取消农业税;2007年《政府工作报告》强调“要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线”;2009年中央1号文件提出“实行最严格的耕地保护制度”“尽快出台基本农田保护补偿具体办法”;2010年中央1号文件强调“坚决守住耕地保护红线,建立保护补偿机制”。国家对于耕地保护补偿机制建立的重视也引起学界关注,从2010年起,耕地生态补偿相关研究增长明显。该阶段中,国内学者研究多偏向于对于耕地生态价值的定量测算,对耕地生态价值、法理基础、国际经验等有了初步认识,且逐渐引起全社会对此领域的重视,为后续的进一步研究奠定了良好基础;

2013⁓2017年是耕地生态补偿现实价值的研究阶段,也是相关研究的爆发阶段。由图1可知,该阶段的文献数量增长迅猛,前一阶段的热点仍有所延续,新的热点不断涌现,包括“受偿意愿”“农业面源污染”“生态服务价值”“土地休耕”“影响因素”等。在此阶段,2012年党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总布局,首次将生态保护放置于国家战略层面;2015年中共中央、国务院发布《关于加快推进生态文明建设的意见》,要求“建立地区间横向生态保护补偿机制”;2016年国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》再次强调“研究制定以地方补偿为主、中央财政给予支持的横向生态保护补偿机制办法”;2017年《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》强调加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。国家对耕地的保护逐渐走向量质并重,并开始强调耕地的生态保护,进一步推动了耕地生态补偿相关研究。在此背景下,学界围绕生态补偿机制的建立开展了一系列相关研究。对耕地生态补偿的认识进一步深化,在延续前期对耕地生态价值的测算与价值显化方式的探究基础上,结合问卷调查等社会学方法对农户受偿及市民支付意愿进行实证研究,加强了耕地生态补偿研究的科学性与可行性,为国家政策制定提供参考;

2018⁓今为耕地生态补偿领域细分具体研究阶段,热点出现频率及多样性相对前一个阶段明显减少,关键词主要包括 “生态修复”“重金属污染治理”等热点。在此阶段,党的十九大报告鼓励“建立市场化、多元化生态补偿机制”,并在2021年3月发布的“十四五”规划纲要中再次进行了强调,生态文明建设不断推进。学者们开始将更多的注意力由耕地生态补偿的理论价值研究转向现实应用研究,推动耕地生态补偿研究朝着理论与实践相结合的方向稳步发展。

4► 耕地生态保护补偿的国内实践探索

目前在国家宏观层面的耕地生态补偿机制仍在完善之中,在北京、成都、苏州、上海、中山等地区层面已经开始了耕地生态补偿实践探索,为我国耕地生态补偿制度的全面建立提供了借鉴。近年来,耕地面源污染、重金属污染等问题已成为我国广泛关注的重大农业生态环境问题,已成为制约我国农业和农村可持续发展的重要因素,通过耕地污染治理及休耕试点,已有一些实践。用生态补偿的手段来防治耕地污染已成为当今社会的发展趋势。耕地污染主要由农药、化肥、农膜的大量使用及农业废弃物的不合理处置,以及采矿废渣、废水、大气沉降等多种原因造成。不同的土地利用方式、种植模式以及轮作模式等都会导致多种类型的耕地污染,应根据实际情况制定和采取差别化、分层次的补偿标准及措施。有学者认为在耕地污染治理生态补偿实施过程中存在个体性差异,主要体现在公众意识觉悟和农户种植经营差异性两个方面,因此,未来的耕地污染生态补偿需结合污染形成原因、土地利用方式、生态资源禀赋及区域社会经济发展状况以及个体性差异性等因素进行综合考量。

耕地污染治理除了采用物理、化学、生物等治理方法以及排污管制以外,探索通过耕地休耕推进耕地污染治理逐步获得重视。近年来,针对一些生态脆弱区如重金属污染治理区、地下水超采区及漏斗区、南方红壤丘陵山地地区、水库流域地区等采取休耕举措。在一些休耕试点地区形成了以下三种做法:一是实行责任到户的季节性休耕计划,由乡镇政府、村委会和农户或新型农业主体三方共同签订休耕协议;二是经营权通过从农户到村委会再到社会服务组织的转移,由社会服务组织负责耕地的养护管理;三是县级政府主导,与农户签订休耕协议并举办耕地休耕技术专题培训班,培育种植大户、家庭农场等新型经营主体,逐步实现“有重点、能瞄准”的休耕管理。目前,耕地休耕已有了一定实践,但还未能实现全过程的有效监管措施,比如实施休耕后的土地效果评估、复耕后的使用监管等问题仍需进一步探讨。另外,适度提高耕地休耕补偿标准有利于推动休耕制度的实施,还应采取新的补偿措施如增加优先参与权、复耕保险等措施,并重视对农户进行休耕宣传和培训等。但经营权主导的"三权分置"使轮作休耕所处的制度环境更为复杂,不利于实现耕地轮作休耕。

5► 耕地生态保护补偿的国内政策演进

随着国家粮食安全、生态安全战略不断推进实施,耕地生态补偿在各地的推行势在必行,但目前仍缺少普适性的补偿标准测算方法和较为成熟的补偿机制。目前,在耕地生态补偿的定量核算方面,大部分学者都基于耕地生态服务价值进行测算。对于由于不完善的资源生态产品交易市场导致耕地生态补偿价值难以得到准确量化,所有的估算只能接近真实值而无法达到真实值;以及我国省际间耕地生态补偿标准存在较大差异等问题,学界已经达成了共识。在耕地生态补偿标准的测算方面,由于国内学者对于生态补偿标准影响因素认知以及方法使用存在差异,导致生态补偿标准测算结果也具有差别。未来,耕地生态补偿标准的合理性及标准测算等方面仍需深入研究。

目前国家已经实施的耕地生态补偿性质的项目仍然主要依靠纵向转移支付形式推进,虽然学界已针对不同尺度区域包括省际、省内市际以及县际耕地生态补偿横向转移支付做出了较多探索,但要综合运用经济、行政和市场手段推动其有效实施,仍需要对耕地生态补偿机制进行完善以及建立耕地生态补偿机制的保障体系。另外,我国生态补偿对政府财政支出依赖性较强,仍需进一步加强耕地生态产权市场及生态红利分享机制建立的探索性研究。对于耕地生态补偿各环节相关利益群体关系分析、耕地生态补偿标准确定、耕地生态补偿模式和方式选择、跨区域耕地生态补偿资金转移核算的研究都较为丰富,耕地生态补偿的研究框架已勾勒出较完整的初步轮廓。但生态补偿政策亟需进一步细化,比如未来耕地污染生态补偿政策、耕地生态补偿方法与实践路径等研究仍需进一步探索与完善,下一步应出台空间定位准确和补偿标准细化的耕地生态补偿政策。

本文仅代表作者观点

(作者系协会个人会员)